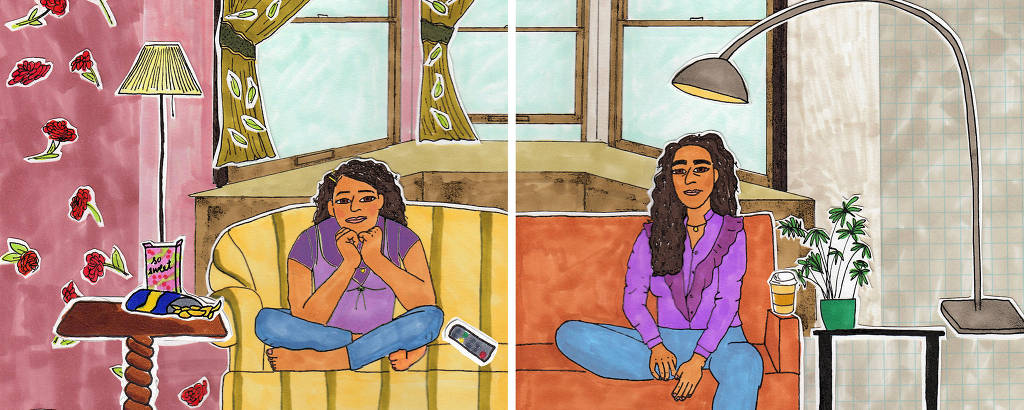

Sitcoms dos anos 1990 moldaram crianças imigrantes; como seria hoje?

Séries atuais mostram estrangeiros com charme que não aparecia antes

Séries atuais mostram estrangeiros com charme que não aparecia antes

Arte de Mona Chalabi NYT Divulgação

Pendurada de cabeça para baixo no trepa-trepa do playground da minha escola primária no Missouri, eu praticava o uso de uma gíria que me parecia tão hipnoticamente americana que dominá-la se tornou uma necessidade para mim.

Eu repetia sem parar a expressão, "say what?" –uma forma de expressar espanto ou incredulidade que eu tinha ouvido inúmeras vezes na TV–, mesmo que não houvesse ninguém por perto para ouvir. Experimentava usar um tom um pouco mais agudo no final, para enfatizar a interrogação, ou dizia a frase com uma entonação impassível, para efeito cômico.

Às vezes, também para fins de humor, tentava estender o "whaaat". Os recreios chegavam e terminavam, e minha busca por aperfeiçoar o uso da expressão não parava.

Eu tinha me convencido de que, se conseguisse pronunciar a expressão com a impertinência incrédula que as crianças em minhas sitcoms familiares favoritas destilavam, me transformaria em uma típica garota americana, rindo com os colegas pelos corredores da escola, em lugar de ser uma libanesa esquisitinha que os colegas de classe preferiam evitar.

Meu plano era estrear o uso da expressão durante o almoço –usá-la sem pensar duas vezes, como se tivesse acabado de me ocorrer. As pessoas ao redor com certeza me abraçariam, encantadas, como acontecia nas cenas de "The Cosby Show" ou "Uma Galera do Barulho" na televisão.

Mas pendurada lá, com o sangue todo correndo para minha cabeça, meu jeito de dizer a expressão nunca parecia o certo. Ela sempre soava ensaiada, é claro, e meu sotaque árabe tampouco ajudava. Um dia, tomei coragem e soltei a frase em uma conversa.

E as palavras que tinham me custado tamanho esforço causaram zero efeito, e atraíram no máximo um par de olhares perplexos, e alguns risinhos sarcásticos. Eu teria de escolher outra frase, e tentar de novo.

No final da década de 1980 e começo da década de 1990, os seriados de TV da sexta-feira eram quase uma religião para mim. Lembro-me até hoje das expressões que definiram a era, todas pronunciadas por crianças ou nerds nos elencos –"you got it, dude". "Did I do that?".

Mas o que mais me obcecava eram as gírias usadas pelas adolescentes, que personificavam minha fantasia americana. O que elas diziam era quase insignificante, no entanto, se comparado à forma de dizer –as entonações e maneirismos que davam vida às expressões.

Tentei imitar todas elas: o jeito muito cool de Denise Huxtable, o estilo abobalhado de Kelly Bundy, o sarcasmo de Darlene Conner, o refinamento de Whitley Gilbert, o romantismo de Angela Chase, e também tentei adotar a postura de maconheiro descuidado e as jogadinhas de cabelo dos garotos surfistas que povoavam a televisão daquela era.

Não é como se o inglês não fosse parte de minha vida doméstica. Meus pais, ambos formados pela Universidade Americana de Beirute, eram fluentes em inglês e em outros idiomas. O que faltava era o jeito descompromissado que me parecia tão atraente.

Como muitos filhos de imigrantes que se viam distendidos até o ponto de ruptura pela necessidade de viver em duas culturas, eu me sentia compelida a escolher um dos lados, e me manter fiel a ele. A linha que eu sonhava cruzar, porém, não era a que separa os brancos das pessoas de pele escura, e sim a que separa os americanos dos estrangeiros.

Minha mente ainda jovem não diferenciava entre as famílias brancas e negras na televisão. Eu assistia a "Um Maluco no Pedaço", "A Different World", "Martin", "227", "Family Matters" e "Living Single" com a mesma avidez com que assistia a "Caras e Caretas", "Growing Pains", "Três é Demais" e "Roseanne".

Em séries como essas, a garotada vagueava, largando skates encostados ao lado da porta antes de se acomodar para jantar em torno de mesas em que havia pilhas de caixas de pizza. Os adultos se moviam com facilidade e graça evidentes, sem um traço da formalidade que eu via em meus pais.

E eu vislumbrava uma vida adulta na qual "high fives" e gritinhos de entusiasmo ao encontrar alguém substituiriam os três beijinhos no rosto que minha família usava. Por muito tempo, eu recordei essas séries com carinho –comédias leves mas de coração aberto, e capazes de oferecer consolo instantâneo.

Mas nos últimos anos –diante de séries novas e populares que retratam imigrantes dotados de carisma, humor e poder de atração—, uma pontinha de ressentimento começou a se infiltrar em minha nostalgia. Tornou-se inescapavelmente claro que os poucos personagens de TV de minha infância que podiam ser descritos como imigrantes só serviam para uma coisa: como motivo de piadas.

Em "Primo Cruzado", que eu adorava quando menina, Balki Bartokomous era um pastor de ovelhas ingênuo que chega a Chicago vindo da fictícia ilha de Mypos, onde telefones e encanamento eram escassos. Ele seguia tradições bizarras e tolas e distorcia as expressões idiomáticas americanas com seu sotaque exagerado e misterioso. A frase que o caracterizava era: "Não seja ridículo!"

Em "That ‘70s Show", que estreou em 1998, mais de uma década depois de "Primo Cruzado", o nome real de Fez era considerado impronunciável por seus amigos, e por isso eles o chamavam pelo termo usado para descrever um chapéu em certos países muçulmanos.

Eles também se referiam a ele como "o estrangeiro". Não sabíamos bem de onde ele tinha vindo –só que tinha chegado a uma cidade do Wisconsin como estudante de intercâmbio, e tinha dificuldades para falar inglês. Um dos pais dos garotos da série, Red, o chamava de uma série de nomes politicamente incorretos, como Ahmad, Ali Babá ou Pelé.

Eu ria ao assistir, mas via reflexões de minha própria situação na maneira pela qual esses personagens eram excluídos, e reconhecia nas brincadeiras sem graça feitas sobre ele muitas expressões que tinham sido usadas contra mim. Parecia evidente que ser antiamericano não era uma opção.

No fim, a prática me levou à perfeição. Ao absorver os americanismos que chegavam a mim pela TV, fui aos poucos eliminando o meu sotaque, palavra por palavra. Quem me ouve hoje, dificilmente percebe qualquer traço de minhas origens.

E isso me serviu tão bem quanto eu esperava, me concedendo todos os benefícios que são dados a qualquer pessoa que fale exatamente como todos os outros. Mas a que preço?

A assimilação é muitas vezes retratada como algo que você ou aceita ou rejeita de todo, mas uma onda recente de comédias praticamente abandonou esse caminho batido ao incorporar as experiências dos imigrantes com charme, honestidade e de maneira nuançada, o que ao mesmo tempo me cativa e me faz sentir as cicatrizes do arrependimento.

"Eu Nunca", na Netflix, traz Maitreyi Ramakrishnan como Devi, uma adolescente americana descendente da primeira geração de imigrantes indianos. A vida de Devi é uma mistura de influências americanas e indianas, mas ela faz mais do que se alternar entre culturas. Ela se alterna entre namorados, amigos e emoções, e tem de lidar com a raiva e a dor causadas pela morte de seu pai.

"Ramy" é uma série de humor ferino e às vezes perverso, em cartaz no serviço de streaming Hulu, e estrelada por Ramy Youssef como um americano muçulmano que enfrenta dificuldades com sua religião e com a vida adulta.

E "Master of None", da Netflix, concentrou suas atenções durante duas temporadas em Dev Shah, de 30 e poucos anos, um americano de origem indiana e de família muçulmana. Dev, interpretado por Aziz Ansari, está batalhando para mapear seu futuro profissional e romântico, mas sem muito sucesso.

Os três personagens principais são inegavelmente americanos, todos de famílias imigrantes. Não são suas identidades que ocupam posição central na trama, mas elas tampouco são ignoradas; não são vistas como vergonhosas mas tampouco são causa de orgulho.

Os pais deles, como os meus pais, falam inglês com sotaque, mas não são caricaturados. Devi, Ramy e Dev têm amigos de origens diversas. As séries parecem verdadeiras em grande parte porque são pelo menos até certo ponto autobiográficas, criadas por americanos de primeira geração que têm idades próximas à minha: "Eu Nunca" foi criada por Mindy Kaling, 42; "Ramy" por Youssef, 30; e "Master of None" por Ansari, 38, e Alan Yang, 38.

Na minha infância, se houvesse histórias como essas, isso teria feito muito para normalizar, validar e celebrar minha vida; seria impossível superestimar seu impacto potencial sobre minha identidade. Mas isso é algo que não posso mudar. Aquilo que eu buscava então é aquilo que sou hoje.

O americanismo é a água despejada em minha tinta: os componentes agora são indissociáveis, mas foram diluídos. Essa percepção vem gerando uma espécie de crise existencial: se minha família não tivesse vindo para os Estados Unidos, e se a televisão não tivesse servido como válvula de escape, onde estaria eu?

Percebo que estou lamentando a perda de uma versão alternativa de mim mesma, e isso cria muitas perguntas em minha cabeça. Do que abrimos mão –aos pouquinhos e sem perceber– ao buscar assimilação? Como nos perdemos e nos encontramos, ao fazê-lo? O que deixamos de lado, como indivíduos, como famílias e como povos? E quem sai ganhando com essas nossas perdas?

Consigo me perdoar pelas escolhas que fiz, quase sempre, e admiro minha adaptabilidade, propelida pelo senso de sobrevivência. Mas uma parte intrínseca de mim foi emudecida de maneiras que não podem ser revertidas. E, no final, não sei se alguém saiu ganhando.

Traduzido originalmente do inglês por Paulo Migliacci

Mulher mais alta do mundo encontra a mais baixa em evento do livro dos recordes

De faixa a coroa: Mister Mundo 2024: Porto Rico vence pela 1ª vez; Brasil não classifica

Mansão da família Safra, em São Paulo, está entre as maiores residências do mundo

Presa, ex-bailarina do Faustão vence processo contra cidade de Santa Catarina

Hugh Grant deixa bom-mocismo para trás em 'Herege' e revela experiências sobrenaturais

Comentários

Ver todos os comentários